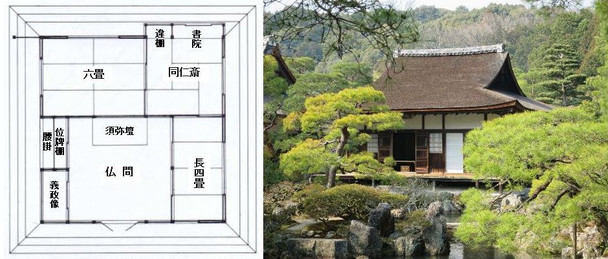

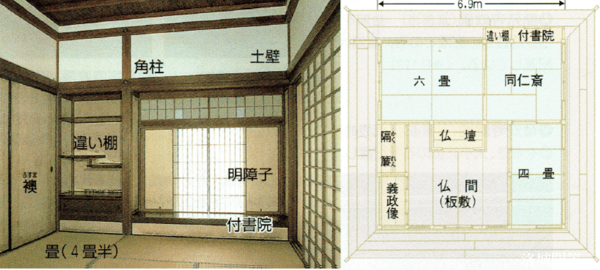

世界大百科事典 第2版 東求堂同仁斎の用語解説 これには〈ひえやせる〉〈ひえかれる〉といった枯淡の美を唱えた連歌師心敬の歌論の影響が大きいが,こうした傾向は文芸,芸能の各分野にわたっており,この時期はいわば文芸理念の形成期であった。東求堂 とうぐどう 京都市慈照寺にある建物の一つ 足利義政の持仏堂で,仏間と書院をもつ。1486年建立。名は「東方の人念仏して西方に生ぜんことを求む」の語による。 書院は同仁斎(名は「聖人一視而同仁」の語による)と呼ばれ,四畳半で付書院と棚をもち,四畳半茶室のはじめとされる。It is in what has been called early shoinzukuristyle, and is a prototypical example of Japanesestyle architecture

京都大阪 和服初體驗 かに道楽道頓堀本店 東求堂 銀閣寺 毛里獅的相簿 痞客邦

東求堂

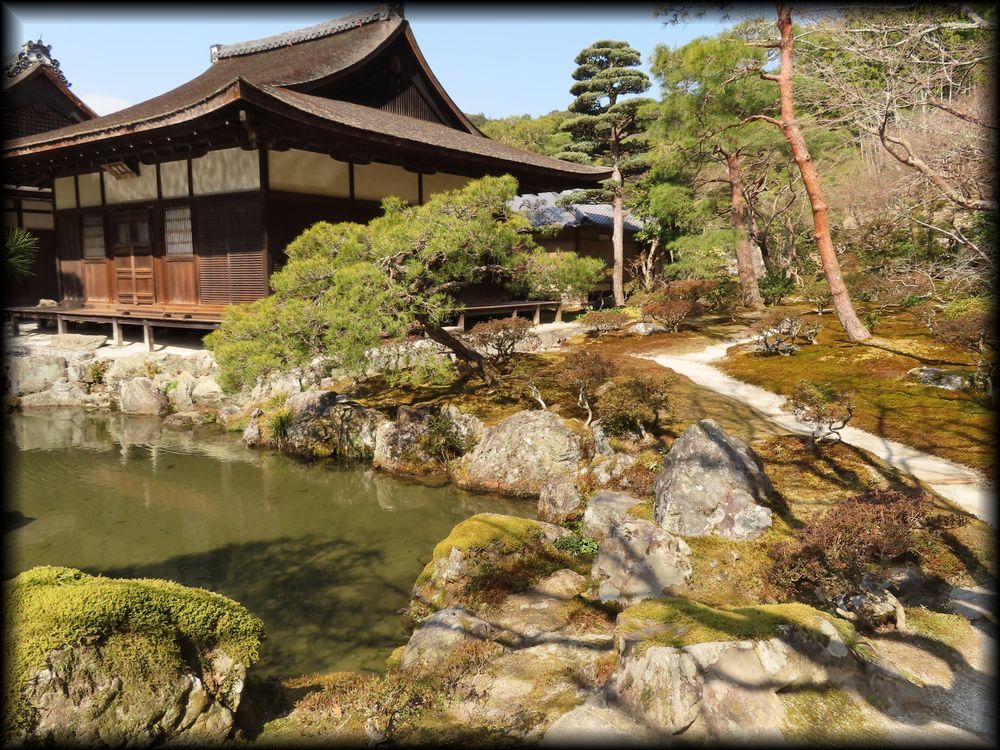

東求堂- 慈照寺 東求堂 と庭園(とうぐどう)は一重入母屋造、檜皮葺で、文明18年(1486年)の建立である。軒は疎垂木、組物は舟肘木を用いる。義政の持仏堂として建立されたものであるが、様式京都の行事(イベント)『銀閣寺 秋の特別公開 「東山文化の原点 国宝東求堂」(銀閣寺)』の情報紹介ページです。秋の特別公開では、銀閣寺の本堂・東求堂・弄清亭が公開されます。与謝蕪村・池大雅の襖絵、四畳半書院「同仁斎」、香座敷の弄清亭などみどころがたくさんあります。

Tokyu Do Jisho Ji Ginkaku Ji Temple Kyoto City 慈照寺 銀閣寺 東求堂 京都市 Mapio Net

また慈照寺内の東求堂同仁斎は四畳半の座敷で、初期書院造といわれ、和風建築の原型になっている。 例文帳に追加 Within Jishoji Temple , the room called the Togudo Dojinsai was a four and a half tatami mat room ;銀閣寺(慈照寺)東求堂(とうぐどう) 左京区銀閣寺町 銀閣寺は,足利義政(1436~90)の造営した山荘東山殿が,義政の没後に寺とされたものです。 義政の持仏堂と伝える東求堂(国宝)は,書院同仁斎(どうじんさい)や仏間など4室で構成され,間仕切りに襖を用い,畳を敷き詰めています。 元々は阿弥陀三尊を本尊とした阿弥陀堂でした。 造りは一重の入母屋造(いりもやづくり), 屋根は桧皮葺(ひわだぶき)で, 昭和39~40年の修理以前は柿葺(こけらぶき)でした。 現在,東求堂は方丈の東に位置していますが, 創建当初は銀閣(観音殿)の近くに

早稲田大学 創造理工学部建築学科/創造理工学研究科建築学専攻 建築史研究室 〒 東京都新宿区大久保3丁目41 西早稲田キャンパス 55号館N棟8階10号室 Tel Mail info at signlahwaseda dotjp0600 国宝・東求堂(とうぐどう) ・持仏堂として阿弥陀如来像を安置 ・足利義政公法体(像)を安置 ・四畳半書院「同仁斎」(書院飾りの再現) 弄清亭(ろうせいてい) ・御香座敷(香座敷の本歌) ・奥田元宋の襖絵< 銀閣寺の東求堂(国宝) > 1486年(皇紀2146)文明18年の建立 現存する東山殿の遺構で、足利義政時代は、阿弥陀三尊を本尊とする持仏堂だった 書院造の初期形態として貴重なもの

日本中世住宅史研究 とくに東求堂を中心として 著者 野地修左 著 出版者 日本学術振興会 出版年月日 1955 請求記号 5214n977n 書誌id(国立国会図書館オンラインへのリンク) doi / 公開範囲 国立国会図書館/図書館送信参加館内公開 詳細東求堂正面 の 白鶴島はっかくとう や 仙桂橋 ・ 仙袖橋 などは 義政創建当初 の 様子 を 残 していると せんけいきょうせんしゅうきょう いわれています 。 一方 、 東求堂正面 の 座禅石 ・ 大内石 をはじめ 、 銀閣正面 の (c)04京都市(制作京都市歴史資料銀閣寺 東求堂を実際に訪れた旅行者が徹底評価!日本最大級の旅行クチコミサイト フォートラベルで銀閣寺 東求堂や他の観光施設の見どころをチェック! 銀閣寺 東求堂は下鴨・宝ヶ池・平安神宮で48位の名所・史跡です。

慈照寺東求堂

京都大阪 和服初體驗 かに道楽道頓堀本店 東求堂 銀閣寺 毛里獅的相簿 痞客邦

東求堂には義政公の木像があり、ここは創建当時のままで、義政公も使われた建物です。 600年前の床の含蓄は尋常ではないです。 また東求堂の書院の"同仁斎"は学校の教科書にも載ってい無印良品無印良品からのメッセージ 写真は国宝、慈照寺・東求堂「同仁斎」。 茶室の源流であり、今日言われる「和室」のはじまりとなった空間です。 通称銀閣寺の名で親しまれている慈照寺は、室町末期に、足利義政の別荘として建てられました東求堂 東求堂の写真素材 は、東求堂,京都,銀閣寺,世界遺産のタグが含まれています。 mic1017さんの作品です。 エディトリアル 画像を販売しております。 使用期限はありません。 会員登録は無料です

国宝 東求堂 同仁斎 名建築みがき隊

銀閣寺講話と坐禅 日程 時間 京都ガイド

銀閣寺 春の特別公開 ※中止 前期 21年3月下旬~4月上旬 予定 後期 21年4月下旬~5月初旬 予定 10:00~15:30 「東山文化の原点 国宝東求堂」 室町幕府八代将軍足利義政公によって造営された銀閣寺。 茶、花、香道の原点となった国宝東求堂同仁斎や弄 東求堂(とうぐどう)とは。意味や解説、類語。京都の慈照寺(銀閣寺)にある足利義政の持仏堂。文明18年(1486)建立。 goo国語辞書は30万4千件語以上を収録。政治・経済・医学・ITなど、最新用語の追加も定期的に行っています。美味しい緑茶を求めて、静岡、京都など、日本有数の産地から、伝統の風味を守る茶農家の緑茶を厳選。品評会クラスの煎茶、抹茶そして本玉露など、国内でも入手が難しい プレミアム 日本産緑茶 だけを取り揃えました。本物の日本産緑茶の伝統的な味と香り、高い健康・美容効果を、緑茶

銀閣寺の小さなお堂 東求堂から生み出された文化とは

慈照寺銀閣の国宝東求堂 書院のある4畳半の間取りはここから始まる 冨田秀雄建築アトリエ

足利義政が営んだ東山殿の持仏堂( 東求堂 )が、今も銀閣寺に残っています。 その中の一室四畳半( 同仁斎 )では、義政もお茶を飲んでいました。 珠光 をここに招いて 町衆 たちの 草庵の茶 の様子に耳を傾けた、という伝説があります。 この四畳半は完全な書院造りで床もありません。0911 本殿~東求堂~仙人洲本殿銀閣寺形手水鉢東求堂(とうぐどう)東求堂 白鶴島 錦鏡池錦鏡池(きんきょうち)白鶴島(はっかくとう)仙人洲(せんにんす)洗月泉(せんげつせん)弁財天 国宝 「とうぐどう」義政の持仏堂で、文明18年(1486)の建立。東求堂の名は横川景三の撰による。 池 に面して建てられ大きさは3間半四方。 正面左は方2間の仏間、右奥は義政の書斎で

Einstein S Blog Kyoto Japan 桜の降りしきる京都 Vol 1 2 銀閣寺

京都銀閣寺 世界文化遺產 Shine 的幽美幻境 隨意窩xuite日誌

東求堂 という,銀閣寺にある建物 例文帳に追加 a building in Japan 's Ginkakuji Buddhist temple, called 'Togudo' EDR日英対訳辞書 慈照寺 東求堂 (じしょうじとうぐどう) 例文帳に追加 Togudo hall of Jishoji Temple Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス 東求堂 の名は横川

東求堂 1 Tavsiye

慈照寺東求堂同仁斎 Kushima Org

21寺院以水池为中心设有观音堂银阁 持佛堂东求堂等建筑物 东山殿是模仿西芳寺而建立的 银阁寺 评论 去哪儿攻略

銀閣寺東求堂と錦鏡池 緻密な庭園 慈照寺 京都の庭園 造形礼賛

6年 今につながる室町文化 ゲンタの授業ポートフォリオ

走訪日本寺院 1 京都洛東銀閣寺 漫談航空維修及製造 隨意窩xuite日誌

東求堂 京都府京都市 仏教寺院 グルコミ

Tōgudō

慈照寺 Mapio Net

Tokyu Do Jisho Ji Ginkaku Ji Temple Kyoto City 慈照寺 銀閣寺 東求堂 京都市 Mapio Net

帶你徹底了解世界遺產 銀閣寺 的歷史及看點 Live Japan 日本旅遊 文化體驗導覽

京都自由行 京都景點 世界文化遺產白色世界銀閣寺日本庭園枯山水代表 噹噹漫遊

慈照寺 晓茵万事通

銀閣寺 一次蒐集枯山水與觀音殿登山遠眺京都市景 中華航空 跟著小花趣旅行

春と秋限定の特別拝観 京都 銀閣寺 東求堂 の凄さに迫る 京都府 トラベルjp 旅行ガイド

銀閣寺 東求堂 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

慈照寺 銀閣寺 歷史沿革 建築特點 結構 特點 主要建築 觀音殿 東求堂 庭園 中文百科全書

隠れた 絢爛 静思の間 銀閣寺 東求堂 同仁斎 もっと関西 日本経済新聞

同仁斎 東求堂 建築

春と秋限定の特別拝観 京都 銀閣寺 東求堂 の凄さに迫る 京都府 トラベルjp 旅行ガイド

漫步禪與思 日本京都銀閣寺 哲學之道 東求堂 Data 痞客邦

京都世界遺產 代表東山文化的銀閣寺 每日頭條

銀閣寺 一次蒐集枯山水與觀音殿登山遠眺京都市景 中華航空 跟著小花趣旅行

16 03日本d6 1 銀閣寺

銀閣寺 東求堂 母里佛具店 仏壇 仏具 位牌 専門店 島根県松江市

ボード Japan のピン

凄腕p足利義政の美的センスを体感 銀閣寺 東求堂 特別公開 3 16から 美の五色 Bino Gosiki 美しい空間 モノ コトをリスペクト

File Ginkakuji Togudo M1992 Jpg Wikipedia

東求堂

慈照寺 銀閣寺 国宝 東求堂 Junya Ogura Flickr

銀閣寺 東求堂 をうっかり拝観してしまったのです けっこう真面目に京都散歩

ボード 寺 のピン

京都是 日本第一 的寶庫 您認識幾處 Japan List

東求堂同仁斎

茶室巡礼の旅 1 東求堂同仁斎 水間徹雄 建築巡礼の旅

銀閣寺 東求堂 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

京都 銀閣寺 東山文化の原点 国宝東求堂 に行ってきた 旅かけ

建築再読 J 16 慈照寺 2 東求堂同仁斎 異端の建築再読

銀閣寺東求堂同仁斎 京都きもの巡り

日本 京都 银阁寺 慈照寺 Mifoot米服脚印

国宝 建築 銀閣寺 東求堂 京都 Wander 国宝

京阪孝親之旅 世界文化遺產銀閣寺 東山慈照寺 噗舞食遊記

茶室巡礼の旅 1 東求堂同仁斎 水間徹雄 建築巡礼の旅

東求堂 內有茶室名為 同仁齋 是日本現存最古老的茶室 Jill Shih Flickr

陸奧 世界遺產 銀閣寺原來不是銀色

慈照寺 銀閣寺 東求堂 京都市公式 京都観光navi

慈照寺 晓茵万事通

京都 銀閣寺 本堂と東求堂の四季 癒し憩い画像データベース テーマ別おすすめ画像

東求堂 1 Tavsiye

33年目の懺悔 銀閣寺東求堂 古平真のブログ

Weshare

義政瞑想の間を再現 銀閣寺 東求堂に書院飾り 全国ニュース 四国新聞社

銀閣寺 東求堂 足利義政的佛堂和茶室 日本書院和草庵茶室造型的起源 被視為日本建築史上的寶貴遺產 Haobo Chuang Flickr

銀閣寺東求堂と錦鏡池 緻密な庭園 慈照寺 京都の庭園 造形礼賛

在那銀色沙灘上 晚秋再訪銀閣寺找到當年的青春 閒雲的部落格 Udn部落格

銀閣寺 東求堂 Kyoto Japan Xx Flickr

19日本之行精选照片集 呓语种地

東求堂 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

銀閣寺 東求堂 クチコミ アクセス 営業時間 下鴨 宝ヶ池 平安神宮 フォートラベル

帶你徹底了解世界遺產 銀閣寺 的歷史及看點 Live Japan Line Today

The Moment 日本之旅 9 银阁寺ginkaku Ji

京都景點 銀閣寺 日本京都國寶建築總覽 Travo Guide

国宝 東求堂 同仁斎 名建築みがき隊

慈照寺 慈照寺 是位於日本京都府京都市左京區的臨濟宗相國寺派的寺院 它是 百科知識中文網

日本國寶銀閣寺 京都世界遺產 東山文化建築美 瑪格 圖寫生活

室町時代の日本建築ー銀閣寺の同仁斎 閑話休題

失意将军的月亮庭院 银阁寺 知乎

京都 世界遺産 銀閣寺 東求堂 冬 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

国宝 東求堂 卍東山 慈照寺 京都府京都市左京区 八百万の神

京都銀閣寺 世界文化遺產 Shine 的幽美幻境 隨意窩xuite日誌

京都銀閣寺 世界文化遺產 Shine 的幽美幻境 隨意窩xuite日誌

隠れた 絢爛 静思の間 銀閣寺 東求堂 同仁斎 もっと関西 日本経済新聞

京都 銀閣寺 東山文化の原点 国宝東求堂 に行ってきた 旅かけ

日本 京都 银阁寺 慈照寺 Mifoot米服脚印

銀閣寺東求堂 House Styles Architecture House

Tōugudō 東求堂 National Treasure A Scene At Ginkaku Ji 銀閣 Flickr

銀閣寺 東求堂 をうっかり拝観してしまったのです けっこう真面目に京都散歩

日本京都银阁寺 清水寺 东本愿寺 伏见稻荷大社旅游攻略 京都旅游必去景点推荐

File 東求堂 Or Togudo Jpg Wikimedia Commons

京都景點 銀閣寺 日本京都國寶建築總覽 Travo Guide

銀閣寺 國寶東求堂 Ma Vie Lydia 痞客邦

東求堂instagram Posts Gramho Com

銀閣寺東求堂同仁斎 京都きもの巡り

日本國寶銀閣寺 京都世界遺產 東山文化建築美 瑪格 圖寫生活

京都 漫步京心 銀閣寺 二 Chin旅綿延 痞客邦

京都景點 銀閣寺 日本京都國寶建築總覽 Travo Guide

帶你徹底了解世界遺產 銀閣寺 的歷史及看點 Live Japan 日本旅遊 文化體驗導覽

慈照寺 銀閣寺 東求堂 銀閣寺 京都無料写真ギャラリー 京都観光情報 Kyotodesign

銀閣寺 東求堂

東山慈照寺 東求堂 Mapio Net

Guide Ginkaku Ji 臨済宗相国寺派

微博搜索

0 件のコメント:

コメントを投稿